La leggerezza e l’armonia

Paul Simon e Rumerdi Maurizio Iorio Paul Simon

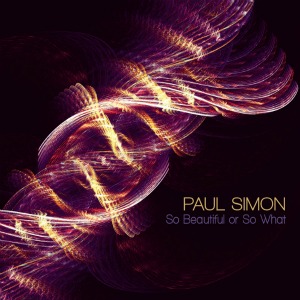

Paul Simon

So beautiful or so what

(Concord)

Ogni volta che Paul Simon pubblica un album, l’evento viene salutato come un avvenimento. Fondamentalmente perché ci si attende sempre un nuovo capolavoro, pretesa un po’ esigente per un signore di (quasi) settant’anni, che non deve più dimostrare nulla a nessuno. L’importante, semmai, è evitare di scendere sotto il proprio standard personale, molto alto nel suo caso, per evitare di diventare la macchietta di se stesso. “So beautiful or so what”, il suo nuovo lavoro, è di fatto il suo miglior album da parecchi anni a questa parte. Ci sono un po’ tutte le anime di Paul Simon, dentro “So beautiful..”, dalla canzonetta pop anni ’60, di cui è un riconosciuto maestro, alle escursioni “world”, cui si è dedicato nell’ultimo ventennio. La specialità del vecchio cantastorie di Newark, New Jersey, è la leggerezza, l’impalpabilità, la capacità di costruire delle canzoni strutturate nella perfetta “forma-canzone”, lavorando di fino (questa volta si è fatto produrre da Phil Ramone) sui suoni e sulle voci, impastando tutto in raffinate melodie capaci di veleggiare nell’aria senza mai toccare terra. Alla sua veneranda età, Paul Simon cerca risposte assolute, si confronta con l’idea della morte e con quella di Dio. “Ben cinque delle prime sei canzoni che ho composto parlavano di Dio”, ha detto, “ e allora ho pensato che la cosa non potesse essere casuale. Ma non l’avevo deciso a priori”. Ma non si pensi ad un album pesante sovrastato dall’idea della morte. Tutt’altro. “So beautiful” parla della vita, e del suo significato. E lo fa con una gioiosità ed una leggerezza che fanno pensare alle canzoni per l’infanzia, nobilitate però da interventi jazz, blues, gospel, che arricchiscono il quadro di frammenti colorati come in un caleidoscopio. C’è una sola parola per descrivere bene la musica di Paul Simon: armonia. Rumer

Rumer

Season of my soul

(Atlantic/Warner)

“Le stagioni della mia anima” o, a scelta, della mia musica soul. Questo il titolo dell’album d’esordio di questa 31enne interprete anglo-pachistana, che rende tributo, in “Aretha”, alla sua musa di riferimento, Aretha Franklin. Che, scrive nelle liriche, si sparava a tutto volume nelle cuffie mentre andava a scuola. Ma Rumer, alias Sarah Joyce, non ha una voce black, il soul rimane solo nelle sue orecchie. Piuttosto si potrebbe definire una riedizione di Carole King formato terzo millennio, o di Laura Nyro e Joni Mitchell, al massimo della più sensuale Carly Simon. Riferimenti vintage, per una che crede nel talento più che nei talent-show, che ha fatto una lunga gavetta, che ha cantato per un decennio nei club e nei pub londinesi, alla quale molte case discografiche hanno sbattuto la porta in faccia (“non è abbastanza carina”, “fa musica vecchia”), ma che alla fine ha trovato il produttore giusto ed un lussuoso contratto. Risultato: mezzo milione di copie vendute in Inghilterra in un mese. Cosa c’è dentro le stagioni del “soul” di Rumer? (il nome dalla scrittrice prediletta della madre, Ruben Godden). Musica con la m maiuscola. Non patinata, né confezionata per arruffianarsi il mercato. Modello cantautorato femminile anni ’60, voce cristallina ma bluesy, malinconie e delicatessen d’altri tempi. “Un’opera d’arte non ha età”, ha spiegato, “e io credo che negli anni ’60 sia stata scritta la migliore musica pop di sempre”. Parole sante. Nota finale: Burt Bacharach l’ha invitata a casa sua e le ha donato una canzone, “Some lovers”, che Rumer ha pubblicato su un singolo. Scusate se è poco.