Le 'sei sorelle' di Roberto De Simone

Dopo 30 anni l’editore Squilibri torna su una preziosa ricercadi Laura Mandolesi Ferrini

SON SEI SORELLE

| “Vulesse arreventà no pesce d’oro Dint’a no mare me jesse a mmenare Venesse ‘o piscator’e mme pescasse Dint’a na chianelluccia me mettesse Venesse a nenna mia e me cumprasse Dint’a na tielluccia me friesse Nu’ me ne curo ca s’abbrucia o’ pesce Basta che bbeco ‘a vocca ‘e nenna mia” |

“Vorrei diventare un pesce d’oro E nel mare andarmi a gettare Che venisse il pescatore e mi pescasse E in una cestella mi mettesse Che venisse la mia ragazza e mi comprasse E in una padelluccia mi friggesse Io non mi curo che si bruci il pesce Basta che veda la bocca della mia ragazza” |

"Sono versi bellissimi…" commenta il maestro Roberto De Simone, musicista, musicologo, conoscitore e interprete della musica di tradizione orale campana. Il napoletano e cittadino del mondo Roberto De Simone non ha poi bisogno di presentazioni… ma questi versi? cosa sono veramente queste parole tanto cariche di significati da lasciare colmo di interrogativi chiunque vi si imbatta per la prima volta? L’editore Squilibri è tornato su questi canti che De Simone raccolse negli anni ’70, dando vita a un cofanetto di vinili allora registrati in studio (e quasi subito introvabili) e a un libro della Lato Side (“Canti e tradizioni popolari in Campania”, 1979), che conteneva i testi, una loro analisi e traduzione.

"Sono versi bellissimi…" commenta il maestro Roberto De Simone, musicista, musicologo, conoscitore e interprete della musica di tradizione orale campana. Il napoletano e cittadino del mondo Roberto De Simone non ha poi bisogno di presentazioni… ma questi versi? cosa sono veramente queste parole tanto cariche di significati da lasciare colmo di interrogativi chiunque vi si imbatta per la prima volta? L’editore Squilibri è tornato su questi canti che De Simone raccolse negli anni ’70, dando vita a un cofanetto di vinili allora registrati in studio (e quasi subito introvabili) e a un libro della Lato Side (“Canti e tradizioni popolari in Campania”, 1979), che conteneva i testi, una loro analisi e traduzione.

“Son Sei Sorelle”, è dunque il nuovo titolo del testo scritto 30 anni fa che Squilibri ha avuto la genialità di ridare alle stampe, assieme alle registrazioni, raccolte in un cofanetto di sette Cd, arricchito con materiali allora registrati sul campo e rimasti finora inediti.

Il titolo richiama un mito mariano legato alla Vergine Maria in Campania ed è raccontato dalla voce di una donna in apertura della raccolta musicale. Un mito che può suggerirci una chiave di lettura dei canti in questione, tanto lontani dal nostro quotidiano. E a mano a mano che ascoltiamo queste registrazioni, che cerchiamo di capirne i testi e ci addentriamo in questo universo, iniziamo a intuire la grandezza e la profondità della cultura che lo esprime, e di cui questa raccolta non rappresenta che la punta dell’iceberg. Ma proprio per questo, a oltre 30 anni di distanza, acquista significato e potenza. Perché rimane unica. Da allora infatti nulla di simile è stato più realizzato in Italia. Alla trasformazione dei rapporti sociali legati all’economia contadina e al conseguente sfaldarsi delle sue espressioni artistiche, in tutti questi anni non è corrisposta nel nostro Paese una ricerca sul campo tanto accurata. Rimane insomma, senza nostalgia e senza retorica, un monumento. Nell’introduzione al testo, con lo sguardo di 30 anni dopo, Roberto De Simone così sintetizza la perdita di questa cultura: “La Campania ha perso un bene inestimabile, un’anima culturale da considerarsi patrimonio dell’umanità, che viveva in accordo con la natura, nel rispetto degli alberi (…) e di quella collettività che malgrado lo sfruttamento di cui era vittima (…) mostrava una sua autonomia culturale (…)”. E ancora: “Se si è estinta la tradizione, non si è estinta quella classe di esclusi (…) amaramente convinti di non avere un’identità civile (…)”. Parole forti ma immediate, che danno nella loro sintesi, un efficace quadro della situazione presente in cui, ci piaccia o no, siamo coinvolti tutti. Contadini o non contadini.

Segue l’introduzione, un forte apparato critico che descrive gli strumenti musicali, le forme poetiche e le forme musicali. Ma come sempre, quando abbiamo a che fare con De Simone, al rigore scientifico fa eco la sensibilità del musicista. Quella sensibilità che ha suggerito, per esempio, la sistemazione dei materiali musicali in un ordine temporale che segue il ciclo rituale dell’anno contadino. Che anticamente iniziava a primavera. E la raccolta musicale si apre infatti con il Carnevale. Seguono poi i canti di lavoro, di potatura, le madonne “primaverili”, le “sei sorelle”, ma anche i canti dei carcerati, i canti di vendemmia, i canti funebri e le ninne nanne. Per chiudere con i canti natalizi. E’ questo tipo di attenzione, di cura e rispetto nei confronti di un mondo “altro” e dei suoi ritmi (di vita, non solo musicali e poetici), a guidarci lungo l’ascolto delle registrazioni, ad aiutarci a interpretare un verso o a “leggere” il significato di un canto. E se quel verso prima pieno di mistero, ci sarà poi svelato almeno in parte, vorrà dire che forse anche noi saremo in parte cambiati, dopo aver compiuto il magico percorso all’interno di quest’opera.  “SON SEI SORELLE, SON TUTTE BELLE”

“SON SEI SORELLE, SON TUTTE BELLE”

D - Dopo 30 anni Lei è tornato a pubblicare questo lavoro con un nuovo titolo: “Son sei sorelle”. Nella prima traccia che dà inizio al cofanetto, una donna racconta il mito delle sei Madonne, sorelle fra loro… ma poi si scopre che sono sette….

- Ho scritto “Son sei sorelle” perché il canto dei bottari si riferisce alle sei sorelle e l’ho pubblicato anche, facendolo cantare nella Gatta Cenerentola: “Son sei sorelle, son tutte belle…”. Perché la settima è quella nera, sconosciuta, esclusa, non si sa chi sia. C’è una madonna in Campania, che sa come si chiama? La “Madonna ca nun se sape”. Quella che non si conosce. A Maronna ca nun se sape.

D - Ma appartiene alla leggenda o ha un suo culto locale?

- No, è venerata in Irpinia.

D - Ed è nera?

- Non si conosce niente. Non ha immagine. Alcuni l’hanno identificata con la Madonna del Terremoto. Che è apparsa e nessuno l’ha saputa descrivere. Una Madonna ca nun se sape. Ecco, e allora io ho detto, facciamo “Son sei sorelle”.

D - Tornando alla prima volta che uscì quest’opera, allora Lei fu il primo a portare in studio di incisione gli interpreti della tradizione popolare. Allora si registrava sul campo e si polemizzò sulla sua scelta. Mi sembra che ancora oggi la questione rimanga aperta.

- Allora i bravi signori comunisti mi mossero le critiche: “Ah! Non si fanno queste cose in sala registrazione!” Io ho ribadito: “Si fanno! Quando si trovano gli interpreti degni di essere fissati nel loro stile”. Per cui tutte quelle cose che dicevano in nome della morale antropologica erano nulle. Perché nessuno ha il coraggio di andare a vedere una festa per molti anni di seguito. La vedono una volta, fanno i safari per acquistare punteggio e avere posti universitari. Poi insegnano all’Università, scrivono in termini incomprensibili per cui anche quella è una cultura museale. Fate, producete, avete prodotto una cosa del genere? No. Io l’ho fatto e dopo 30 anni è ancora attuale ed è insostituibile. E fra 100 anni, se esisterà il mondo, sarà ancora attuale.

D – Forse perché con questa modalità di registrazione è stata data dignità a degli interpreti eccezionali.

- Certo, io dissi: “Vedete delle differenze? Voi non sentite la collettività, però avvertite che il cantore sta cantando come davanti alla collettività, con la stessa forza”. Quando li portavo in studio era nel giorno del rituale, e la registrazione diventava una parte della festa. Ecco, nell’opera sono ribadite tutte queste cose. Cioè la tradizione popolare è qualcosa di aristocratico. Non è vero che cantano tutti, ma sono solo i leader che cantano. Spariti i leader, oggi cantano tutti. Però non c’è più il maestro alle spalle che li guida.

D - Quindi questo lavoro potrebbe servire anche ad abbattere tanti stereotipi sulla musica popolare?

- Ma questi stereotipi sono tuttora vivi, tuttora esistenti nei baroni delle università che praticamente trattano ancora questa materia in luce positivistica. Luce letterario-positivistica, oppure tardo comunista, quando già il comunismo era diventato una cosa spappolata.  LA CULTURA DELLA TAMMORRA

LA CULTURA DELLA TAMMORRA

D – Nell’introduzione alla nuova pubblicazione Lei parla di un cerchio che si chiude.

- Quella materia in questo senso non si troverà mai più. Quei leader della tradizione non hanno trasmesso il loro sapere. Di modo che oggi non c’è più una persona in grado di poter eseguire uno di quei canti facendone un’esecuzione unica, valida solo per quel momento, che poi una volta seguente può mutare ancora, inventando altre cose, ripescando nella memoria altri moduli, altre formule. Quel tipo di tradizione, la insegnavano i maestri, ma non ai neofiti, chiusi in una stanza: la insegnavano durante i rituali, e durante il rituale nessuno si permetteva di cantare se cantava uno dei maestri.

D - O di suonare la tammorra

- Tantomeno. Oggi non c’è nessuno in grado di suonarla. Per esempio, Antonio Torre, vero maestro della tammorra, non poteva trasmettere il grado o il tasso di interazione che lui aveva coi cantanti. Perché quello è un altro dato. Il cantante improvvisa e crea. L’esecutore deve adeguarsi alle invenzioni del cantante. Invece oggi molto spesso c’è una scarsissima interazione fra tamburo e voce. A parte che non c’è chi sa cantare. E così per il tamburo: si batte a tempo e basta. Ma Torre faceva altre cose, cioè aveva un grado di interazione e di partecipazione al canto tale da permettergli di condividere e seguire e appoggiare oppure addirittura di suggerire al cantante il momento in cui poteva ricominciare un’altra strofa. Insomma, è una cultura: la tradizione del tamburo era una tradizione di identità, per cui ogni luogo aveva il suo modo di suonare. Oggi questa è diventata una marmellata. Torre era il signore del tamburo che però agiva in tutta la zona paganese-nocerina ma magari in altre zone andava meno bene. Questo molti non lo sanno perché sono cose che si apprendono con gli anni.

D - Ma è così anche per la danza.

- Certo, perché ogni luogo aveva la sua identità, il suo stile. E i suoi linguaggi, completamente diversi gli uni dagli altri. E io ne parlo nel testo.

D - Dalle prime volte in cui Lei si è recato sul campo, cosa La ha aiutata a individuare e scegliere un esecutore piuttosto che un altro?

- Io sono un musicista. Sono un compositore per cui immediatamente riconosco un negro che canta un blues da uno di città che lo imita. E allora era immediato. E questo lo avvertivano i personaggi. Perché quando io li avvicinavo non disturbavo mai l’esecuzione. Loro capivano che io me ne intendevo e che li apprezzavo per quello che valevano. Non è che mi avvicinavo per il gusto del folklore esotico, ecco. Ma da professionista.  UN CAMMINO IDENTITARIO

UN CAMMINO IDENTITARIO

D - E questo suo lavoro di ricerca come ha influenzato il suo modo di comporre musica?

- Ma, innanzitutto, sono stato attirato dalla ricerca in un certo senso per la delusione e la consapevolezza di vivere in un tempo dove avrei dovuto fare il concertista. Perché ero diplomato in pianoforte e mi avviavo alla carriera concertistica con ottimi risultati. E praticamente mi accorsi che non mi piaceva chi mi ascoltava. Io non potevo suonare per persone che non capivano quello che facevo. E per la composizione era la stessa cosa. Rifiutavo tutto quell’avvenirismo del dopoguerra della scuola di Darmstadt. Perché mi sentivo ancora napoletano e italiano. Seguace di un altro tipo di tradizione. Per cui mi interessavano come musicisti, li ascoltavo, li apprezzavo, ma io come compositore non avrei mai scritto roba del genere. Per non sentirmi accomunato a cose che non mi appartenevano. Allora mi sono indirizzato da un lato verso la scuola napoletana, il suo sviluppo, il suo luminoso cammino settecentesco, gli aspetti ottocenteschi, novecenteschi. E dicevo: se io un giorno farò il compositore lo farò tenendo presente che ho una mia identità alla quale debbo far riferimento, altrimenti non sarei mai spontaneo. Ciò che deve restare di me deve essere di identità. Così la ricerca sul campo fu motivata da questo: io faccio il musicista per un pubblico che non vive il concerto come momento di festa rituale ma come qualcosa di comprato e venduto. Mentre alle feste rituali io vedevo che la partecipazione dell’esecutore era completa, perché capiva che chi gli stava intorno comprendeva esattamente che cosa stesse facendo. Oggi chi c’è che lo capisce più? Nessuno. Oggi alle feste popolari manca questo pubblico. Sono diventate qualcosa di simile al concerto delle pop star.  GIOVANI, PELLEGRINAGGI E RIVOLUZIONE

GIOVANI, PELLEGRINAGGI E RIVOLUZIONE

D - Si riferisce ai giovani che invadono feste e pellegrinaggi?

- E’ il travisamento delle sinistre… I giovani sono usati.

D - Ma tanti di questi giovani che affollano le feste rituali poi fanno anche le veglie notturne, seguono i suonatori, insomma, si vede che in qualche modo anche loro amano questa cultura.

- Ma la amano, la amano diciamo in una maniera sbagliata perché non la sanno analizzare. Non seguono nessun indirizzo, sono solamente nella scia di: “…la cultura sono i giovani”. Il che non solo è un errore ma dà a questi giovani anche un’arroganza che appartiene tutta alla borghesia. Io quest’anno sono andato a Montemarano (AV), perché continuo a girare, voglio vedere, tastare il polso alle cose. E in una specie di rassegna che facevano per il Carnevale, ho visto anche i “bottari” di Macerata (Macerata Campania, CE). E ho visto che suonavano bene. E allora ho domandato al capogruppo: “Ma voi siete quelli che si sono lasciati andare alla musica leggera, che collaborano con i cantanti?”. E loro: “No, assolutamente. Per noi fare questa cosa è come andare a messa. Noi la facciamo con rispetto alla tradizione”. Infatti erano nello stile popolare, dove c’è innanzitutto questa violenza del cantare, del ballare, del dire e dell’agire, perché è il corpo stesso che partecipa all’anima. E’ una cultura dionisiaca, in cui il corpo si abbandona al delirio della mente che pesca nei ricordi ancestrali le proprie pulsioni. E allora, da questo punto di vista, i giovani queste cose non le sanno.

D - E secondo Lei avranno l’umiltà di andare a leggere il suo testo?

- Forse sì, chi avrà il coraggio di farlo, perché oltretutto le dico pure una cosa: questo cammino di introspezione è un cammino scomodo e difficile.

D – E faticoso?

- Faticoso. Perché non tutti sono propensi a sottoporsi alle fatiche dell’indagine. Su se stessi. O non sono in grado di farlo. Allora quando si dice “la cultura ai giovani”… ma prima di tutto, la cultura ai vecchi. Soprattutto quando i vecchi sono i politici, perché sono talmente ignoranti… Oppure a questo punto ci sarà una rivoluzione armata. Perché un nuovo rinascimento può esserci solo attraverso una rivoluzione.

D - Culturale?

- Speriamo. Speriamo. Però si corrono i pericoli della dittatura armata. Oggi come non mai. Perché questo governo è potente a livello finanziario. E’ vero che oramai tutto sta in mano alle finanze. Ma i modelli sono quelli dittatoriali. Il consumo, è già una dittatura. Quando poi è un consumo indotto, da un leader che è proprietario di tutta la nazione, lei praticamente può affermare che siamo ritornati a tempi feudali, dove chi la pensa diversamente viene messo da parte.

D - Perché siamo più sudditi che cittadini?

- No, siamo meno che sudditi, siamo infeudati. Legati al luogo dove si sta. I giovani napoletani, possono andare fuori, sì, ma non è che trovano lavoro meglio di qua. O lavorano al nero, o si danno alla camorra, o alla droga o allo spaccio di droga… resistono in pochi. E quei pochi praticamente soccombono. Allora, se io fossi giovane, me ne andrei da Napoli. Subito.

D - O dall’Italia?

- O forse anche dall’Italia.

D - Dove andrebbe?

- Ma non lo so. Forse in Spagna. In Spagna ho avvertito certi movimenti culturali interessanti.  LASCIARSI ANDARE ALL’IMMAGINAZIONE

LASCIARSI ANDARE ALL’IMMAGINAZIONE

D - E oggi, in questo contesto, come si attiva come compositore?

- Innanzitutto mi lascio andare a un lungo periodo di immaginazione. Prima di metter mano, perché voglio sapere che cosa voglio raccontare con i suoni. Perché non mi metto a fare la tammurriata sulla composizione. Se a volte si sente qualcosa “di riferimento” è perché c’è un linguaggio che sottintende altre cose. Magari di un contrasto in opposizione, diciamo in contaminazione. Devo sì studiare le vie, la storia, però sono un compositore del 2011. E non del mondo contadino. Sono stato educato da un lato alla rigorosità, al contrappunto, alle regole della scuola napoletana, e dall’altro lato al bel canto napoletano. Nello stesso tempo, vivo il mio momento storico. Il mio momento storico non può essere solamente quello circoscritto al mio vissuto materno, cioè della mia terra. Deve essere il vissuto della mia terra in dialogo con le altre forme. Per cui io non posso ignorare la scuola di Darmstadt o, parlando del ‘900, Stravinskij ecco, devo stare in continua interazione con questo mondo, altrimenti non sono un uomo che fa cultura, ma uno che fa campanilismo o folklore.

D - Adesso cosa sta componendo?

- Sto preparando una cosa mirata alla pubblicazione di un disco sulla identità della canzone napoletana. Ho fatto un’analisi dei linguaggi della canzone napoletana, tenendo presente la storia nella quale sono nati questi prodotti e in base a quali rapporti si sono sviluppati. Per cui è chiaro che nell’800 in parte derivavano dal rapporto con i suonatori girovaghi.

D – Suonatori girovaghi urbani?

- Sì, urbani per quanto riguarda la canzone, che è un fatto urbano, ma in parte vi sono influenze anche dai rapporti col melodramma. E questo anche durante il ‘700. In base a queste, diciamo, reminiscenze, la canzone ottocentesca era indirizzata da un lato alla tradizione dei cantori girovaghi, cioè i “posteggiatori”, dall’altro lato all’esecuzione di un popolo che cantava. Però con le sue regole. Insomma, il prodotto di un compositore di canzoni veniva trasformato in qualche cosa che aveva la propria identità stilistica. I materiali venivano quindi rielaborati e cantati. Però non erano documentati da alcuna forma di scrittura. Abbiamo a che fare con documenti scleroticamente riferiti alla scrittura del compositore. Ora si tratta di stabilire attraverso l’analisi della scrittura di questi brani, dato che non esistono registrazioni, quale oralità si può sottintendere. E osservare certi problemi riscontrati, attraverso le registrazioni, nel conflitto fra oralità e scrittura. Oppure confrontandolo con ciò che fanno i jazzisti, che si riferiscono alla tradizione e integrano il pezzettino scritto con le sigle delle armonie e le loro estemporanee elaborazioni. Si tratta di comporre tenendo presente tutte queste cose.

D - Lei ha sempre tenuto presenti queste cose nel suo lavoro.

- Certo. Per esempio la canzone, per quel che riguarda lo stile è morta col dopoguerra: dopo il ’50 non si può più parlare di canzone napoletana. Perché il pubblico al quale è diretta è un pubblico borghese da night. Per cui nascono queste canzoni fatte non più da musicisti professionisti nel senso ancora delle audizioni di Piedigrotta, indirizzate a un pubblico vero, ma a un pubblico diciamo audiovisivo, che stabilisce tutto attraverso il divismo. Tant’è vero che si attivarono nel festival, a cantare canzoni napoletane, anche cantanti non napoletani. Per me la canzone muore con Sergio Bruni. Muore con gli ultimi “posteggiatori”, di cui non esiste più traccia. Musicisti che non seguivano la battuta, ripetendola musealmente, ma la ricreavano secondo la propria tradizione. Ecco, questo disco racconterà un po’ queste cose.

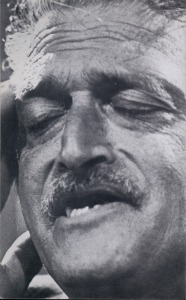

Le foto sono di Mimmo Jodice, tratte da: "Canti e tradizioni popolari in Campania", Lato Side, Roma, 1979.

Nelle immagini (dall'alto in basso): la copertina del libro "Sono sei sorelle"; Virginia Aiello, di Pagani (SA); Vincenzo Pepe e Giovanni Del Sorbo, gli inseparabili cantori accompagnati da Antonio Torre, il signore della tammorra; Salvatore Donnarumma, di Pimonte (NA); Giovanni Pirozzi, di Giugliano (NA); Ciro Califano, di Pagani (Sa)