Una 'folle' realtà di interessi e ignoranza

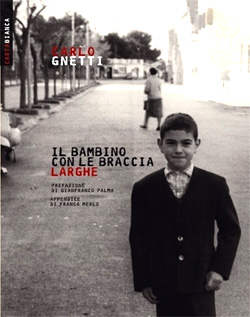

'Il bambino dalle braccia larghe' di Carlo Gnetti. Uno spaccato sulle malattie mentali, una riflessione sul sistema della cura mentale dal punto di vista dei familiari. Peppe dell’Acqua: 'C’è un’Italia virtuosa da valorizzare' di Monica Moretti

di Monica Moretti

“Il giorno in cui mi accorsi che Paolo comminava tenendo le braccia larghe, staccate dal corpo, rimasi più che altro sorpreso. Non capivo se era un nuovo gioco o qualcosa di più misterioso”. All’epoca Paolo aveva nove anni “andava bene a scuola”, era un bambino “rispettato e adulato” dai compagni. Ma quel gesto, quelle braccia larghe, nascondevano qualcosa di più profondo, un “disagio”, come lo definiscono gli psichiatri, che catapulterà Paolo e la sua famiglia nel mondo della cura mentale.

Un percorso raccontato dal fratello di Paolo, il giornalista Carlo Gnetti, nel libro “Il bambino dalle braccia larghe” (ed. Ediesse, 2010), che passerà attraverso tutte le tappe del trattamento della psicopatologia in Italia: dall’impatto devastante degli psicofarmaci e dell’elettroshock, propinati a Paolo negli anni ’60, quando era ancora un adolescente, all’esperienza del manicomio, per arrivare poi all’applicazione della legge Basaglia in tutte le sue fasi (padiglioni aperti, chiusura dei manicomi, comunità terapeutica, case famiglia), fino alla residenza assistita dove Paolo morirà nel 2009 all’età di 59 anni. Un percorso lungo che coinvolge e stravolge la vita dello stesso Carlo Gnetti e che lo porterà a chiedersi perché le condizioni familiari o i messaggi “contrastanti” ricevuti dai genitori, come diagnosticherà una psicanalista, non avevano avuto su di lui e sulle sorelle gli stessi “effetti devastanti” avuti su Paolo e “ qual è il confine tra normalità e follia?”.

Una riflessione sul sistema della cura mentale dal punto di vista dei familiari. Un disagio che riguarda più persone di quante si pensi. Secondi i dati dell’Istituto superiore di sanità (2006), la schizofrenia colpisce il 3-4 per mille degli italiani nel corso della vita. Più in generale sono 500mila i pazienti in ambito psichiatrico che ogni anno entrano in contatto con i servizi pubblici.

“Il libro di Gnetti mostra le fatidiche distorsioni e le potenzialità luminose della riforma Basaglia” spiega Peppe Dell’Acqua, già collaboratore del padre della legge 180 e adesso direttore del dipartimento di salute mentale di Trieste, città dove Basaglia applicò il nuovo approccio alla cura del disagio mentale. “E’ uno specchio dell’Italia: da un lato la cultura consolidata delle possibilità di cura e le associazioni di familiari che in questi anni hanno portato ad una dimensione nuova: le persone oggi si aspettano una presa in carico, una cura di coloro che vivono il disturbo mentale. Dall’altro questa possibilità finisce per rimanere nell’aria perché ci sono state pratiche disattente da parte delle Regioni e delle Asl”.

Come si vive oggi fuori dal manicomio? Quanto è difficile per le famiglie? “Fuori, come va?” per citare il titolo del suo libro del 2003, ristampato adesso da Feltrinelli?

Dappertutto ci sono reti, servizi. Ma in molti luoghi funzionano poco e male. Questo per tre motivi. Primo, le resistenze culturali che non hanno cambiato molto la psichiatria. Secondo, gli interessi. A Roma, dove Paolo Gnetti ha vissuto gran parte della propria vita, la presenza di interessi economici è evidente, ma lo è anche in Sicilia, in Campania, in Lombardia, in Emilia: cliniche private in cui i soldi pubblici vengono spesi per cure improprie. L’ultima cosa che serve alla cura sono i posti letto. Terzo, la politica e un’opinione pubblica disattente. Ogni tanto ci sono gruppi politici o d’opinione che vedono bene le cose ma sono pochi e durano poco.

Nell’ultima parte della sua vita, dopo essere stato estromesso dalla casa famiglia dove viveva, Paolo Gnetti finisce in una struttura privata che dalla descrizione di Carlo non appare molto diversa da un manicomio. C’è un ritorno ai “manicomietti”?

Il “manicomietto” è presto fatto: basta non rispettare le persone e considerare solo la malattia, non le potenzialità. Ma invece i parlare dei “manicomietti”, parliamo delle realtà dove il servizio funziona e non ci sono cliniche private: a Trieste i Centri di salute mentale sono aperti 24 ore su 24, per aree definite di popolazione, uno ogni 60mila abitanti. Abbiamo il budget di salute: i 4mila euro che spenderemmo in un mese per la clinica privata vengono investiti sulla persona: che sta a casa, va a scuola, è seguita da cooperative sociali e per il reinserimento lavorativo. Questo ci permette di avere dei risultati. E’ una questione di cultura e di scelte di campo etiche.