Impronta umana altissima sull’ambiente

L’uomo consuma troppe risorse naturali

Peggiorato del 30% lo stato di salute delle specie globali, con picchi fino al 60% nei Paesi tropicali e nelle nazioni più povere. Una pressione antropica sulla natura raddoppiata rispetto agli anni '60, con una domanda di risorse naturali che richiede già oggi la capacità bioproduttiva di 1,5 pianeti e, se manteniamo l'attuale tendenza, addirittura di 2 pianeti nel 2030. Una crescita economica insostenibile nei Paesi ricchi con impatti sugli ecosistemi che ricadono più direttamente sulle popolazioni povere e vulnerabili.

E' il quadro che emerge dal Living Planet Report, il rapporto biennale realizzato dal WWF in collaborazione con la Zoological Society di Londra e il Global Footprint Network, che nell'Anno internazionale della biodiversità e a pochi giorni dall'apertura della Conferenza di Nagoya che dovrà decidere le nuove strategie per fermare il tasso di perdita della biodiversità al 2020, afferma energicamente la necessità di riconoscere il ruolo centrale della natura per la salute e il benessere dell'umanità includendo i servizi degli ecosistemi nei nuovi indicatori di sviluppo.

''La situazione sempre più grave in cui versano i sistemi naturali del pianeta a causa della nostra costante pressione dimostra chiaramente l'insostenibilità dei modelli economici sin qui perseguiti, basati su una crescita materiale e quantitativa continua - dichiara Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia -. Nella nuova economia eco-sostenibile, il pensiero economico deve comprendere l'attenzione per gli esseri umani e per i sistemi naturali del pianeta, tra di loro indissolubilmente legati. Riconoscere alla natura il suo valore per la salute stessa dell'uomo e' uno degli imperativi che dovranno guidare le decisioni della Conferenza di Nagoya''.

Il Living Planet Report del WWF mette in relazione l'Impronta ecologica e l'Impronta idrica, misure della pressione antropica sulle risorse naturali della Terra, con l'Indice del Pianeta vivente, che misura lo stato di salute del pianeta attraverso i trend di quasi 8.000 popolazioni di oltre 2.500 specie di vertebrati, che sono alla base dei servizi naturali da cui dipendiamo.

Se l'Indice delle specie registra un certo miglioramento nella zona temperata (+ 29%) rispetto al 1970, per i migliori sforzi nella conservazione e nel controllo dell'inquinamento e perché deforestazione e cambiamenti di uso del suolo qui sono avvenuti soprattutto prima del 1950, ai tropici si registra un declino del 60% e fino al 70% per le specie di acqua dolce, il tasso più alto tra tutte le specie terrestri e marine considerate.

Ma nella complessa rete delle connessioni ecologiche la perdita di biodiversità è sintomo e sinonimo del cattivo stato di salute degli ecosistemi e implica un peggioramento dei servizi eco-sistemici che sono alla base della nostra vita e del nostro benessere: la fornitura di cibo, materie prime e medicine, la regolazione del clima, la depurazione di acqua e aria, la rigenerazione del suolo, l'impollinazione delle piante, la protezione da inondazioni e malattie.

Basti pensare che circa il 75% delle 100 principali colture a livello mondiale fa affidamento sugli impollinatori naturali, che oltre metà degli attuali composti medici di sintesi provengono da precursori naturali, e che gli ecosistemi terrestri riescono a immagazzinare ben 2.000 miliardi di tonnellate di carbonio, dando un contributo preziosissimo anche alla lotta al cambiamento climatico.

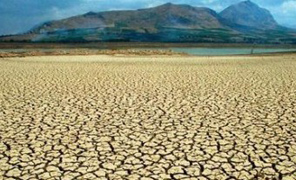

L'impronta ecologica dell'uomo, ovvero la domanda di risorse naturali necessarie per le nostre attività, è in costante aumento - rivela il Rapporto - e va ben oltre la capacità del pianeta di rigenerare le proprie risorse.

Dal 1966 l'impronta ecologica globale è raddoppiata, l'impronta di carbonio è aumentata addirittura di 11 volte, rappresentando oggi oltre la metà dell'impronta ecologica globale, l'impronta idrica è in costante aumento e considerando l'acqua ''virtuale'' contenuta nei prodotti commercializzati internazionalmente, ha impatti e ricadute su fiumi e falde acquifere di tutto il mondo (un abitante del Regno Unito, per esempio, consuma 150 litri di acqua al giorno, ma il consumo nel Paese di prodotti esteri porta questo valore fino a 4.645 litri di risorse idriche mondiali al giorno).

Considerando le aree necessarie a fornire le risorse che utilizziamo, la superficie occupata dalle infrastrutture e quella necessaria ad assorbire i rifiuti che produciamo, comprese le emissioni di CO2, basterebbe che ogni abitante del pianeta si ''accontentasse'' di 1,8 ettari globali per vivere entro i limiti della capacità del pianeta senza compromettere le generazioni future. E invece la stragrande maggioranza dei Paesi, in particolare le nazioni più ricche, superano di gran lunga questa misura arrivando a picchi di oltre 10 ettari globali pro capite. I 10 Paesi con l'impronta ecologica pro-capite più ''pesante'' sono Emirati Arabi Uniti, Qatar, Danimarca, Belgio, Stati Uniti, Estonia, Canada, Australia, Kuwait e Irlanda.

In sostanza, ci vorrebbero ben 6 pianeti se tutti vivessimo come un abitante medio degli Emirati Arabi, 4,5 pianeti per Stati Uniti, Belgio e Danimarca, 4 pianeti per Canada e Australia. Ma anche l'Italia non brilla per ''leggerezza'': a ciascun italiano servono infatti ben 5 ettari globali per soddisfare il suo stile di vita, un valore equivalente alla capacità produttiva di 2,8 pianeti, che ci porta al 29esimo posto della classifica, subito dopo Germania, Svizzera e Francia, ma molto prima dei più virtuosi Regno Unito, Giappone e Cina.

Complessivamente, i 31 Paesi dell'OCSE, che includono le economie più ricche del mondo, sono responsabili di circa il 40% dell'impronta globale. L'unico tra i Paesi europei a rientrare nei limiti del pianeta è la Repubblica Moldava, mentre a chiudere la classifica con impronte da ''cenerentola'' sono Bangladesh, Afghanistan e Timor-Est.