Viaggio (in bianco) a Bordeaux

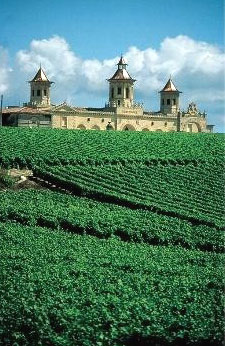

Non è solo terra di rossi. Ecco i grandi delle Graves Amore e odio. Questa è Bordeaux, la quintessenza del potere, del denaro, della gerarchia, dell’ostentazione, del classismo, del commercio più puro e sfrenato. Affascina con i suoi castelli, con i suoi lussi, con le sue quotazioni e con alcuni tra i più grandi vini che l’uomo abbia mai fatto, ma al tempo stesso si fa odiare per la tracotanza, per l’esercizio della forza che sa esprimere, per il modo in cui ha da sempre sbattuto in faccia a tutto e a tutti la sua superiorità.

Amore e odio. Questa è Bordeaux, la quintessenza del potere, del denaro, della gerarchia, dell’ostentazione, del classismo, del commercio più puro e sfrenato. Affascina con i suoi castelli, con i suoi lussi, con le sue quotazioni e con alcuni tra i più grandi vini che l’uomo abbia mai fatto, ma al tempo stesso si fa odiare per la tracotanza, per l’esercizio della forza che sa esprimere, per il modo in cui ha da sempre sbattuto in faccia a tutto e a tutti la sua superiorità.

Bordeaux negli ultimi decenni è diventata anche sinonimo di globalizzazione, di vini sempre più omogenei, di vini sempre più caricaturali, di infiniti imitatori, a ennesimo e inevitabile corollario del successo. Eppure, ogni volta che si ritorna sulle sponde della Garonna o della Dordogna, ci si rende conto che Bordeaux è vittima e non carnefice, che i tantissimi tagli bordolesi americani, australiani, sudafricani, cileni e italiani hanno imitato un’idea più che uno stile, e che l’eleganza che qui si ritrova nelle migliori annate delle migliori proprietà ha ben pochi paragoni. Inoltre, va sempre sottolineato che i grandi del Médoc e del Libournais, quelle poche decine di etichette che abbiamo imparato a conoscere fin dai primi approcci al vino, non sono altro che la punta di un iceberg di immense dimensioni. Esempio più evidente sono i bianchi delle Graves, cioè della zona sud-occidentale del bordolese, che si estende a mo’ di mezzaluna dalla città al Sauternes, con una netta delimitazione a nord da parte della Garonna. Questo è dunque un viaggio alla scoperta di vini con radici storiche profondissime e con una qualità spesso di assoluto rilievo, purtroppo tra i meno conosciuti della regione bordolese. Scopriremo tutti i Crus Classés bianchi delle Graves in una degustazione orizzontale unica, resa possibile con l’aiuto dei degustatori di Associazione Italiana Sommelier Roma e dello staff di Bibenda Editore.

Il vigneto? Un “fazzoletto”

Le Graves raggruppano circa 5.000 ettari di vigneto e rappresentano meno del 5% dell’intero Bordeaux. Anche qui vi è una classificazione a sé, che risale al 1953 e che è stata rivista solo nel 1959, con 16 Crus Classés, peraltro concentrati nella zona più settentrionale, a ridosso della città, in un’area che dal 1987 è divenuta AOC autonoma con il nome di Pessac-Léognan. Quindi, anche se ufficialmente i Crus Classés sono attribuiti alle Graves, in realtà sono patrimonio esclusivo della più giovane delle appellation bordolesi, che raggruppa una decina di comuni, tra i quali ne spiccano tre, Pessac, Léognan e Martillac.

Qui si producono sia rossi che bianchi, con questi ultimi a rappresentare solo un quinto della produzione totale. Ma questo è anche l’unico posto in cui si producono bianchi secchi di alto livello a Bordeaux, eccezion fatta per le rarissime versioni secche di alcuni importanti Sauternes. E così succede che, nel cuore della più conosciuta zona di vino al mondo, vi sia una sacca di alta qualità misconosciuta ai più. Di Bordeaux si ha sempre la sensazione di sap

ere tutto, mentre ogni viaggio serve a scoprire qualche nuovo aspetto, una realtà prima sottovalutata, una proprietà assurta a nuovo corso, un aspetto che non si aveva mai avuto l’opportunità di approfondire. Con i bianchi secchi sempre in secondo piano, offuscati dal gioco delle annate, messi in second’ordine nella tradizionale settimana delle anteprime che si tiene ai primi di aprile, quando acquirenti e giornalisti da tutto il mondo vanno a verificare le potenzialità dell’ultima vendemmia. Questo travolgente sistema di mercato, essenza stessa dell’animo di Bordeaux, è tarato essenzialmente sui rossi e sui bianchi dolci, non lasciando quasi mai il tempo di approfondire la conoscenza con i bianchi di Pessac-Léognan. Eppure si tratta di bottiglie anche molto interessanti, ovviamente abbastanza costose, dalla qualità media non inferiore a quella dei rossi.

Ti presento il Sémillon

In tutto gli ettari a bianco tra i vigneti “classés” sono 120, con una produzione annua media che non supera le 500.000 bottiglie, pari al 2% dell’intera produzione delle Graves. Alla base di tutto vi sono due vitigni dalla ridotta capacità di adattamento rispetto allo Chardonnay di ispirazione borgognona, quello che ha avuto lo stesso ruolo del taglio bordolese rosso nell’omogeneizzazione di stile e gusto negli ultimi decenni. Infatti, se il Sauvignon, con alterne fortune, lo si può trovare un po’ dappertutto, il Sémillon è decisamente meno diffuso. Il primo dà aroma, freschezza, nervosità, legge l’annata e ne restituisce le caratteristiche, il secondo contribuisce al corpo del vino, alla sua struttura, al suo spessore, andando a leggere meglio il terreno, le sue sfumature, restituendo così i diversi toni della mineralità. Insieme, fanno un duo vincente, in grado di regalare le meraviglie del Sauternes se attaccati dalla botrytis, ma anche di assicurare vini secchi di notevole personalità se gestiti con la dovuta maestria.

Questa maestria alloca a Pessac-Léognan fin dall’origine della storia moderna della regione, definita con orgoglio dai suoi protagonisti come la vera culla dei grandi vini di Bordeaux. Va subito detto che qui il vigneto, al pari di quello di Pomerol e Saint-Emilion, risale ai Romani. La storia dell’intera denominazione affonda le radici in queste aree, dove sono sempre stati prodotti vini sia bianchi che rossi, dapprima utili per i consumi locali, poi sempre più esportati man mano che il commercio si andava diffondendo.

Vale la pena ricordare che il Médoc si è sviluppato molto dopo queste aree storiche, praticamente solo a partire dalla fine del XVII secolo. Risalgono a quell’epoca documenti ufficiali della corte di Luigi XIV, il Re Sole, che parlano dei vini delle Graves come dei migliori in assoluto, mentre nella prima classificazione ufficiale di Bordeaux, risalente al 1647 questi ultimi sono in testa tutti gli altri. Del resto, fino a quell’epoca, il vino bordolese di riferimento era una sorta di rosato, con una notevole diluizione, chiamato appunto “claret”; poi, primo tra tutti, lo Château Haut-Brion cominciò a fare un vino più colorato, intenso, concentrato, dando inizio alla grande moda dei New French Claret, che si svilupparono poi nel Settecento e che rivoluzionarono la gerarchia e il commercio del vino mondiale.

La terra dei “sassi tondi”

Alla fine del XVIII secolo, nella sua celebre visita del 1787, Thomas Jefferson scriveva del grande Haut-Brion e ne sanciva indelebilmente il successo. In questo scenario, i ricchi andarono tutti a investire in vigna nella aree libere e potenzialmente più adatte alla vite. Queste si trovavano più a nord, sulla sponda della Gironda, con una struttura dei terreni estremamente simile a quella delle Graves. Nacque così il fenomeno Médoc, che avrebbe offuscato tutte le altre aree della regione.

Intanto, nelle Graves si continuava a produrre vino, una parte del quale continuava a rimanere in zona e a servire la città. Per questo il bianco ha continuato ad avere ragion d’essere, oltre a un motivo di carattere strettamente agronomico, legato alla natura e alla composizione dei suoli. La stessa parola “graves” identifica un terreno di sassi tondi e, caso praticamente unico nel mondo del vino, ha dato il nome all’intera area.

Queste pietre così chiare, regolari, numerose, sono state modellate da infiniti rotolamenti avuti per centinaia di migliaia di anni e provengono da molto lontano, portate da queste parti dalla Garonna preistorica, quando era un furioso torrente di origine glaciale. La natura dell’intera area, fin sopra al Médoc, deriva infatti dal riscaldamento del clima successivo all’ultima glaciazione, tra la fine dell’era terziaria e l’inizio della quaternaria, circa due milioni di anni fa, quando i grandi ghiacciai pirenaici si sono sciolti e sono scesi verso l’oceano in direzione nord-ovest, andando a sovrapporre strati di detriti dalla natura estremamente articolata. Una sorte simile a quella del Libournais, dove però il movimento di detriti aveva direzione e composizione diverse, provenendo dalle zone della Francia centrale. Inoltre, essendo per milioni di anni una terra sommersa, Bordeaux ha spesso nel sottosuolo massicci strati di calcare, primo fra tutti il plateau di Saint-Emilion, ma con tante altre placche che affiorano qui e là, a rendere il patchwork bordolese molto più variegato e interessante di quanto non si sappia comunemente.

I suoli sono una sorta di millefoglie, con gli elementi più pesanti che si sono andati a posizionare in alto, come in un setaccio; in quindici metri di profondità si possono trovare, nell’ordine dal basso verso l’alto, strati di calcare, argilla, sabbia, ovviamente spesso combinati tra loro, ma soprattutto lo strato superficiale di pietre bianche, che hanno un grande effetto drenante e permettono prima un accumulo e poi un rilascio del calore diurno durante la notte. Una maggiore presenza di argilla riporta a terreni definiti più “caldi”, adatti soprattutto ai rossi, mentre l’affioramento di sabbie e di calcare, i terreni cosiddetti più “freddi”, crea sacche molto adatte anche ai bianchi.

Nelle Graves, e a Pessac-Léognan in particolare, la formazione dei suoli si è avuta a strati successivi, con delle impercettibili onde che digradano verso il fiume e che hanno un’altezza che varia di pochissimi metri; questi strati paralleli sono poi interrotti da piccoli rivoli perpendicolari che ne hanno disegnato il classico profilo a collinetta così ben impresso nelle menti di tutti gli appassionati.

Ogni “château” ha uno stile

Altra caratteristica peculiare di Pessac-Léognan è che i vigneti sono inframmezzati da boschi, anche secolari, che influiscono non poco nel definire sensibili differenze tra un lieu-dit e un altro. Anche a Bordeaux, infatti, vi sono vigne con il proprio nome e la propria identità, che però poi soccombono alla causa dei blend, ma che nel frattempo contribuiscono a disegnare il profilo di ogni proprietà. È questa l’essenza di Bordeaux, è questo il significato dell’attribuzione del concetto di cru a una proprietà e non a un vigneto: ogni château ha il proprio mix di terreni, la propria impronta digitale e, dunque, il proprio stile costante. Fino a poco tempo fa il problema dell’analisi dettagliata e della classificazione dei terreni era molto relativo. Da un lato ci si basava sulla natura per grandi linee abbastanza omogenea dei luoghi, dall’altro si pensava molto più alla cantina, al taglio finale, che alla gestione della vigna. Da sempre, a Bordeaux, sono in pochi a curare con la massima attenzione e competenza il vigneto. Un contadino borgognone ne sa di agronomia più di moltissimi esperti bordolesi, lo si percepisce andando in giro e gettando l’occhio alle potature, spesso abbastanza grossolane, con conseguente riduzione della longevità e del potenziale qualitativo della pianta. Ma in tempi di crisi e di riflussi, ci stiamo di nuovo avvicinando all’essenza del vino, cioè alla vigna; fenomeno non solo italiano, ma mondiale, e dunque anche bordolese. Per la prima volta ci sono proprietà che hanno commissionato un’attenta rilevazione di tutte le differenze di suolo, giungendo anche, nei pochissimi casi in cui c’è ancora spazio, a espiantare le particelle meno vocate per reimpiantarle dove c’è maggiore potenziale qualitativo. Oppure, di individuare di volta in volta il vitigno più adatto in base al suolo, prima di procedere al normale ciclo di reimpianto in maniera automatica.

Altro segno sono le visite aziendali, prima tutte improntate al giro della cantina, oggi sempre più allargate anche alla vigna, per fermarsi a parlare di composizione del terreno e di maturazione polifenolica. Tutto questo, però, non mette quasi per nulla in discussione un sistema di classificazione che, per caso, esperienza o pura intuizione, ha visto alcune proprietà primeggiare sempre su altre, fino ad essere inserite nelle classificazioni ufficiali. Quella del ’59 che riguarda le Graves designa 13 Crus Classés rossi e 9 bianchi, ma il totale fa 16, perché alcune proprietà hanno avuto la fortuna ed il merito di essere classificate sia come bianco che come rosso; quasi tutte, del resto, li producono entrambi. Una delle caratteristiche degli château di Pessac-Léognan è anche l’aver spesso conservato una natura familiare, con dei proprietari privati, spesso da molte generazioni, in luogo dei tanti fondi comuni o società bancarie e assicurative che imperversano nel Médoc.

I grandi bianchi

I Crus Classés bianchi sono gli château Bouscaut, Carbonnieux, Domaine de Chevalier, Couhins, Couhins-Lurton, Latour-Martillac, Laville Haut-Brion, Malartic-Lagravière, Olivier, cui si aggiunge d’ufficio il grandissimo Château Haut-Brion bianco che, pur non essendo “classé” come il rosso (come noto, classificato anche Premier Cru Classé nel 1855), merita di farne parte per qualità, blasone, notorietà e, ovviamente, prezzo. Da aggiungere moralmente all’elenco anche gli château Pape Clement, de Fieuzal e Smith Haute Lafitte, che rientrano nella classificazione solo per il rosso, ma che producono lo stesso bianchi di qualità superiore.

La presenza dei due vitigni base è molto differenziata, non essendoci un’imposizione normativa a fissarne le percentuali. Così si va da vini che sono quasi del tutto a base di Sauvignon a quote paritarie tra le due varietà. In cantina prevale l’utilizzo del legno, con delle fermentazioni in vasca, senza che avvenga la malolattica, e con successive maturazioni in barrique per un periodo medio di un anno; qualche mese ulteriore di bottiglia completa l’affinamento e porta ad una messa in commercio non prima di un anno e mezzo dalla vendemmia.

Lo stile è estremamente diversificato, perché alcuni puntano sulla nervosità e sull’aroma del Sauvignon per fare vini freschi, più adattabili a tavola, spesso anche più ammiccanti al grande pubblico; in questo caso, nelle annate meno calde, il rischio è di avere dei vini eccessivamente magri, a volte addirittura verdi. Quelli che hanno scelto la strada del Sauvignon, pur con approcci abbastanza diversi tra loro, sono Malartic Lagravière, Couhins, Smith Haut Lafitte e Latour-Martillac. Al contrario, chi punta anche sul Sémillon è alla ricerca di vini con un passo più lungo, magari meno immediati, ma spesso in grado di dire la loro nel tempo; il Semillon, del resto, matura anche due settimane dopo il Sauvignon, spesso nella seconda metà di settembre. Le differenze di stile si colgono anche nel confronto diretto tra i due mostri sacri, Haut-Brion e Laville Haut-Brion, entrambi straordinariamente pieni, lunghi e complessi, ma con il primo che va maggiormente verso la strada della struttura e della potenza, come un Suv con motore otto cilindri, in piena elasticità e senza rallentare mai di fronte a nulla, mentre con il secondo che è leggermente più fine, tagliente, appuntito, come una splendida macchina sportiva da guidare tra le curve.

Dietro, il gruppo, con acuti di notevole interesse dati dal Domaine de Chevalier, dallo Château Latour-Martillac e dallo Château Carbonnieux, quello con la maggior specializzazione nel bianco, potendo contare su ben 45 ettari all’interno dei quali fare selezione. Il sistema classico dei rossi, con un Gran Vin e un Second Vin, in linea di principio si ritrova anche nei bianchi, anche se a volte le produzioni sono troppo limitate per permetterlo. Giova però ricordare tra le seconde linee Les Plantier de Haut-Brion, in grado di rivaleggiare e battere molti dei Crus Classés.

Quanto farli invecchiare?

Quali i tempi giusti di evoluzione delle bottiglie? Va subito detto che, in generale, questi vini non sono per invecchiamenti molto lunghi, perdendo in questo campo la sfida con i lontani rivali della Borgogna. Un ideale tempo di maturazione quasi non esiste, perché la diversità delle annate influisce moltissimo sulla longevità. I millesimi caldi, come il 2000 o il 2003, tendono ad attenuarne l’acidità, ma al tempo stesso danno una struttura notevole, senza la possibilità di dire a priori quale sarà la vita utile; lo dimostrano alcuni assaggi del secondo dei due, in cui i vini si sono sorprendentemente mostrati ancora intatti. Al tempo stesso, vi sono annate come la 2002 o la 2004 che, pur avendo non una grossa struttura, si appoggiano ad una buona acidità e riescono a difendersi ancora bene, soprattutto negli château migliori. Resta l’immenso piacere di aprire alcune delle migliori annate per i bianchi nel passato recente, come le ’96, ’95, ’93 e ’90 (e non solo a casa Haut-Brion), e scoprire vini in perfetta forma, ancora in pieno equilibrio.

Ecco perché, quando si parla di Bordeaux, vale la pena concedere un’apertura di credito anche ai bianchi secchi e spingersi alla loro scoperta annullando luoghi comuni e seguendo l’istinto e una sana curiosità. Poi, messa qualche bottiglia in cantina, sarà divertente tirarla fuori e cercare l’abbinamento a piatti anche di notevole complessità e struttura, dalle paste ripiene ai pesci più ricchi, magari servendola coperta e divertendosi a stuzzicare i commensali ad individuarne la provenienza. Saranno in pochi, davvero in pochi a riconoscerne l’origine. Chi l’avrebbe mai detto che Bordeaux aveva ancora così tanti segreti?