Un destino incerto tra Russia e Nato

L’Ucraina, spaccata a metà tra filo-russi e filo-occidentali, e condizionata dalle forniture di gas

Con 47 milioni di abitanti e una superficie doppia rispetto all’Italia, l’Ucraina è la seconda repubblica ex sovietica per importanza, dopo la Russia. La minoranza russofona è radicata nell’Est industrializzato del Paese, dove il legame con Mosca resta particolarmente forte, mentre le campagne del centro e tutte le regioni dell’Ovest rivendicano una maggior presa di distanza dall’ex Urss e guardano con più attenzione all’Europa e alla Nato.

La contrapposizione Est-Ovest si traduce puntualmente in termini elettorali: a Est prevalgono i partiti filo-russi, a Ovest quelli filo-occidentali. Una spaccatura netta, che divide l’elettorato a metà e rende difficile la governabilità.

Il rapporto di amore-odio con la Russia ha condizionato la giovane storia dell’Ucraina sovrana. Le tensioni tra Kiev e Mosca successive all’indipendenza si erano in parte stemperate sotto i governi di Kuchma e Yanukovich, ma la “Rivoluzione arancione” del 2004, fortamente spalleggiata dagli Usa di Bush, ha proiettato il Paese nella sfera euro-atlantica. Tuttavia, la litigiosità dei membri della coalizione filo-occidentale ha portato a uno stato di crisi e immobilismo pressoché permanente.

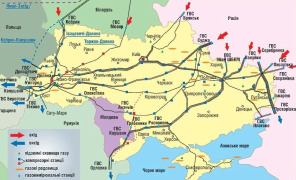

Due le ragioni degli attriti tra Kiev e Mosca: da un lato lo smantellamento dell’arsenale nuceare e il ritiro della flotta russa dal Mar Nero, dall’altro la gestione dei gasdotti. La Russia, che aspira a ritrovare un ruolo egemonico nella regione servendosi dell’arma delle risorse energetiche, trova un importante ostacolo nell’Ucraina, la quale puntualmente minaccia di chiudere i rubinetti verso l’Occidente. Il 25% del gas consumato nell’Unione europea proviene dalla Russia, e di questo l’80% transita per i vecchi gasdotti sovietici che attraversano l’Ucraina. Lunga e travagliata è stata anche la guerra delle tariffe, che Mosca ha ritoccato al rialzo, in nome del libero mercato, e che spesso Kiev ha avuto difficoltà a saldare.