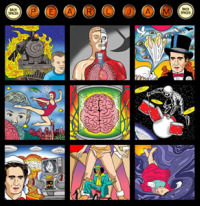

Pearl Jam, ritorno con 'leggerezza'

'Backspacer', il nuovo album della band di Seattle di Maurizio Iorio

di Maurizio Iorio

Qualche solone della musica ha detto che Neil Young è stato il padre putativo del grunge. Niente di più sbagliato. E’ stato il padre legittimo, come legittimi sono, o sono stati, i suoi goodfellas, i Nirvana, i Soundgarden, i Pearl Jam. E non certo per il casual dressing, le camicione di flanella a quadri e gli scarponcini da montagna, buoni per una camminata dentro “Into the wild”. Lo è stato per il suono, quello della “ruggine che non dorme mai”, e soprattutto per l’anticonformismo e l’idiosincrasia per lo show-biz. Il grunge è poi morto, forse insieme a Kurt Cobain, ma il suono è rimasto, trasportato nel tempo e modificato alla bisogna.

Testimoni di quel tempo, neanche troppo lontano, sono ormai solo i Pearl Jam di Eddie Wedder, abilissimi nel rimanere nel mercato pur standone fuori, e nel trasformare in mainstream un suono alternativo, peraltro neanche dei migliori. Non è un caso che il nuovo lavoro della band di Seattle, “Backspacer”, appena uscito, sia portatore di una nuova leggerezza, forse figlia anche del rinnovato corso politico americano. Scrollatisi di dosso le scorie del pessimismo cosmico, della cupezza dell’era Bush, e abbracciato l’ottimismo obamiano dello “yes, we can”, i Pearl di “Backspacer” si propongono come i depositari della filosofia naturalistica del film di Penn, di un diverso rapporto uomo-natura-mercato, auto-elevandosi anche al rango di nuovi predicatori.

L’album si muove su un percorso irregolare, e breve (37 minuti, pochi ma buoni), passa dal rock classicamente duro dei brani d’apertura ad una serie di ballate dal respiro ampio e profondo, nelle quale la voce cavernosa di Vedder trova la sua dimensione ottimale. Da “Just breathe” in poi “Backspacer” diventa una sorta di abbecedario del rock americano, si inserisce nella tradizione che parte da Hank Williams e passa attraverso Springsteen e Neil Young, la attraversa e cerca di coniugarla per trasmettere un messaggio universale “politically correct”. Verrebbe da dire “l’unità nella diversità”. Artefice non secondario dell’operazione è Brendan O’ Brian, produttore fra i più abili in assoluto. Album bello e coraggioso, probabilmente di transizione. Forse non entrerà nella storia ma, in tempi di magra, vale più oro di quanto pesa.