Dal palcoscenico al set, con uguale rigore

In scena al Teatro Argentina a Roma

di M. Vittoria De Matteis

(mv.dematteis@rai.it)

Sotto il segno di Eduardo, parola d’ordine: ‘asciugare’ fino a far emergere l’aspetto psicologico. Tutto esaurito da mesi per la commedia di sferzante attualità sull’ipocrisia e la morale, in scena al Teatro Argentina, di uno dei 10 migliori attori europei. Si parla di ombre, pregiudizi e ambiguità fra consanguinei e vicini di casa.

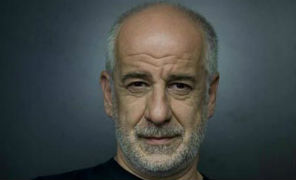

Sigaro spento in bocca, dita in continuo movimento mentre parla, Toni Servillo - all’incontro romano presso l’Associazione Italiana di Psicoanalisi - racconta della relazione fra interpersonale e intrapsichico: a teatro ama considerarsi ‘capocomico’, e la sua filosofia creativa si basa sulla continuità tra regista e attore. Uomo di grande modestia (o narcisismo ben applicato?) e spessore culturale, ovunque ha lo stesso successo che riscuote in Italia. Lavora sempre col medesimo staff di tecnici, che sono anche amici, e dà spazio a giovani artisti sconosciuti. Senza cedere a lusinghe economiche, senza scendere a compromessi. Da Afragola a Cannes, il ragazzo che a 17 anni fondò il Teatro Studio di Caserta ne ha fatta di strada. Il suo ‘Le voci di dentro’ ora al Teatro Argentina di Roma, che porta in scena col fratello Peppe (voce degli Avion Travel, ndr), registra da mesi ‘tutto esaurito’. Ma la sua vera passione - confessa - è la musica classica.

E’ un teatro militante, il suo, e può permettersi di scegliere i film dove lavorare. Come l’ultimo - ora nelle sale - ‘La grande bellezza’, dove il protagonista si sente vecchio perché dìssipa il proprio talento. O l’altro in programmazione, il profetico ‘Viva la libertà’.

“In Viva la libertà ho fatto prima Ernani (che non è affatto un pazzo) poi - per sottrazione - l’altro. E’ un bipolare ma è uno scrittore e cita Brecht, non ci troviamo nel caso di ‘Oltre il giardino’. Sgombrato il campo dal personaggio più estroverso, capivo meglio il blocco dell’altro. Il film ha messo il dito nella piaga: i nostri politici sono dei depressi. A teatro si ha una relazione intima col personaggio, a cinema è molto importante la consapevolezza del ruolo che il tuo personaggio ha all’interno del film, proprio perché il teatro ha uno svolgimento; a me è capitato di girare - a cinema - la fine prima dell’inizio. E poi bisogna difendersi dall’abuso che il regista fa di te inevitabilmente: se conosci il raggio di azione del tuo personaggio, non ti fai trovare impreparato”.

Le piace esser diretto da donne, come fu con Nicòle Garcia?

“Fui molto felice all'idea di essere diretto da una donna e da un'attrice, perché le donne hanno l'intelligenza nel cuore. Quello con Nicole è stato un rapporto reale, concreto e anche molto felice. Nel suo linguaggio mi sono sentito a casa. Caparbiamente seducente, da Parigi venne a Napoli e disse: fai un film con me… Valeria Bruni Tedeschi anche è un’artista, mi dicono pure che il film della Golino sia molto bello. Essere diretto da una donna e da un’ attrice, è una condizione molto diversa: non c’è quella dimensione del condottiero, della lotta, della guerra (che pure è necessaria), è un modo proprio molto diverso. Spero mi ricapiti”.

Come vive la pressione della stampa?

“Avverto la pressione che si sente quando aspetti un giudizio dalla stampa internazionale… Cannes è frullatore e una finestra sul mondo, vogliono sapere tante cose sull’Italia… Facendo il teatro sono sottoposto a una verifica della frustrazione quotidiana, quindi la pressione la vivo come uno che sa che se l’applauso non arriva si suiciderebbe la sera stessa! Il teatro è un mestiere nel senso che si fa con le mani: si fa, si rifà, si disfa, è uno scambio tra persone vive che conosce questo aspetto frustrante.

Dal teatro al cinema, dal cinema al teatro.

“Combatto l'idea che il teatro sia l'anticamera del cinema, è una cosa che trovo ignobile. L'ideale sarebbe che il pubblico teatrale si confondesse con quello cinematografico. Spendo la vita per il teatro, sono quasi sempre in tournée, perciò ho la fortuna di poter scegliere il cinema che faccio. Non approvo il concetto di cinema e teatro mercenario. Caratterialmente mi piace nascondermi dietro i personaggi, non amo gli attori che invece impongono se stessi come maschera, amo mettermi al servizio del personaggio e nel personaggio annullarmi. Sciascia diceva che lui scriveva perché si considerava ignoto a se stesso e cercava di conoscersi; io penso che ogni esperienza è un percorso di conoscenza, soprattutto come capita a me che - in compagnia di un personaggio - mi metto in una condizione di inferiorità ”.

Atmosfera ansiogena, delazione e doppiezza, tutte presenti nell’ ultimo lavoro teatrale.

“Nel teatro di Eduardo i sogni producono la realtà. Sono entrato nella testa di un grande uomo di teatro che ha incontrato ombre che erano i personaggi, ombre che erano le centinaia di migliaia di spettatori che hanno interagito con lui, ombre che lui ha visto da bambino quando stava col padre dietro le quinte e vedeva i primi spettacoli in tinte parossistiche, espressioniste, del teatro. In 7 giorni scrive questo testo sgangherato pieno di smagliature che non ha nessuna armonia, a differenza delle altre opere: questo lo rende moderno, in questo ‘improvviso teatrale’ alla maniera di Molière, che ha come tema il sogno e la realtà fino a diventare gioco teatrale, ovvero che tutto accada lì per lì, e si crei quindi una situazione di incertezza, dove non si capisce chi ha ragione; questo ci racconta molto, anche della realtà odierna. Eduardo ‘mette i fantasmi vicino ai maccheroni’, si vedono i fantasmi e si sente l’odore di soffritto, questo fa si che il testo non si ‘intellettualizzi’. I due fratelli protagonisti (io e Peppe, mio fratello anche nella realtà) sulla scena affittano le sedie per gli spettacoli. Carlo Saporito approfitta della situazione rivelando la sua vera natura”.

Processi psichici magistralmente rappresentati, dinamiche profonde che danno voce a paure inconscie.

“Dopo 12 esami sostenuti alla facoltà di psicologia, un docente mi disse: ‘Abbandoni questi studi ché le ingombrano lo spirito’ (ride). Eduardo diceva che fuori dal palcoscenico si sentiva uno sfollato. Non voleva essere altro da se’, ma mettendo in moto i tanti se’ che si sentiva dentro, trovava la sua espressione solo sul palcoscenico, stando al mondo come in un giuoco di ruoli. Nell’infinita storia del doppio del cinema e del teatro in questo momento attraverso il sogno c’è l’ istanza che anche l’apparato psichico sia una scena teatrale. Fra 20 giorni siamo a Chicago e francamente non so gli americani come reagiranno. A Londra, intellettualizzandolo un po’ troppo, l’hanno chiamato ‘Inner voices’; a Parigi, invece, ‘Zi’ Nicola’, perché i francesi ritengono che la saggezza è muta, come il personaggio di Zi’ Nicola”.

Come dovrebbe essere il teatro, secondo lei?

“Intanto se le donne smettono di comprare i biglietti i teatri chiudono, molti uomini vengono trascinati, e dicono: forse non ho perso tempo. Poi tanta energia se ne va -quando reciti- per convincere della serietà del gioco, mostrare quell’energia di qualcosa che sta accadendo, e la fatica è creare secondo per secondo quella disponibilità ludica. E oggi è difficile crearla col pubblico smaliziato: oggi c’è l’orrore in tv, lo stupidario di internet, l’accesso alle news ‘totale’, persone per bene che chattano dalla mattina alla sera, bambini ossessionati dalla realtà... Mio figlio dopo aver visto Miazaki -che lavora sul bene e sulla fantasia- mi ha detto: ‘Papà, ma non c’è mai un cattivo?!’ Come dovrebbe essere il teatro? Recitare ovviamente senza microfono, parsimonia nelle luci, scenografia scarna e poi lasciamo il mondo fuori e ritroviamoci in questo spazio che dovrebbe essere una festa dei sensi e dell’intelligenza, a partire dalla disponibilità dei grandi attori che solo con la presenza creano nell’immaginario del pubblico un’ attesa che ha a che fare coi miti. Quante cose a teatro o in un concerto hanno un tempo per svolgersi: inizio, apice e fine. Invece la maggior parte delle cose ci arrivano frammentate. E’ questa disponibilità all’esperienza che non c’è, questa mancanza di gioco che leggo in generale: non siamo più disponibili a riconoscere una sovranità. C’è un protagonismo legato alla realtà, la sovranità è un principio astratto, il teatro chiede quella fatica là, in quel momento è sovrano l’attore. La disponibilità all’incontro fa il momento magico, e tutto questo va stimolato”.

A chi muove i primi passi sul palcoscenico cosa direbbe?

“Esiste ahimè un’ immagine di questo mestiere fatto da veri e propri corruttori della gioventù (‘sono arrivato, ce l’ho fatta’). Il teatro è ‘convincere alla disponibilità, ‘facciamo finta che’: tanta energia se ne va in questo sforzo, non si può immaginare l’indifferenza percepita in platea, la quantità di cellulari che sembrano fuochi fatui, giornalisti col telefonino acceso durante lo spettacolo, ragazze di 25 anni che si addormentano dopo un minuto… Se fatto bene non esiste altro, e ne fanno le spese la testa e il privato, e la prima dote che ci vuole a teatro è la salute: Bergman, per esempio, era mosso dall’ossessione non dall’ambizione. Io riconosco gli ossessionati dai non ossessionati. La compagnia teatrale è una tribù che porta in giro un fuoco tenendolo sempre acceso, la sua dimensione naturale è il contagio, sennò è una mortificazione dei sensi esibizionista; il poeta palpita, respira e ricrea il ritmo della vita riprendendo una cosa che pare morta, come i segni indecifrabili musicali: al concerto è il suono, a teatro è il corpo”.