Il gioiello di Ryan Adams e il nuovo album degli irlandesi Waterboys

The Waterboys

The Waterboys

An appointment with Mr. Yeats

(Proper)

Era da tempo che Mike Scott, frontman degli irlandesi Waterboys, covava il progetto di mettere in musica i versi del sommo poeta irlandese William Butler Yeats. Si dice che abbia aspettato che scadessero i diritti d’autore (Yeats è morto nel 1939) per dedicarsi a fondo a fondere la metrica yeatsiana con quella del pentagramma, anche se un tentativo l’aveva già fatto, musicando The Stolen Child (in “Fisherman Blues”, 1988). Altri illustri musicisti hanno dedicato pagine della loro musica a Yeats (Van Morrison, Donovan, Loreena McKennit, Cramberries, Smiths, Branduardi), ma nessuno, finora, si era impegnato in un progetto completo e complesso, e ad alto rischio figuraccia. “L’appuntamento” con Mister Yeats, peraltro ben riuscito, è frutto di anni di studio e duro lavoro. Scott ha scomposto le poesie di Yeats, togliendo versi, ricomponendo, assemblando, per dare all’opera una forma organica e, soprattutto, una metrica musicale adeguata. Così quel power folk della band (“This is the sea”) viene edulcorato a favore di un suono (Celtic soul?) più morbido e sinuoso, dove le abilità strumentali dei vari componenti vengono depotenziate a favore di armonie sonore più compatte. Certo, le individualità rimangono forti (Steve Wickham al violino, Kate St. John al sax, la giovane vocalist Katie Smith) e riescono a dipingere profili sonori in grado di evocare il cielo d’Irlanda, che è un “oceano di nuvole e luce/Dio che suona la fisarmonica/.un enorme cappello di pioggia/ un bambino che dorme sulla spiaggia” (da “Il cielo d’Irlanda”, di M. Bubola).  Ryan Adams

Ryan Adams

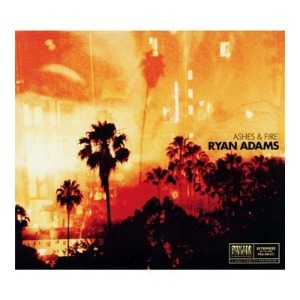

Ashes & Fire

(Columbia)

Che Ryan Adams avesse bisogno di riordinare le idee è fuor di dubbio. Considerato a ragione uno dei migliori songwriters della sua generazione (37 anni), il musicista di Jacksonville, North Carolina, era sicuramente affetto da bulimia compositiva, affatto incline al “poco ma buono”. Con il risultato di aver mescolato pezzi d’arte con porcherie di bassa lega (“Orion”, tanto per fare un esempio), senza prendere una strada che avesse una meta finale precisa. Si fermava spesso all’incrocio, Ryan Adams, senza una bussola che gli indicasse la Stella Polare. In “Ashes & Fire” il govanotto sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Grazie, molto probabilmente, a quel vecchio marpione della consolle che è Glyn Jones (Beatles, Rolling Stones, Who, Dylan) che ha lavorato per sottrazione, togliendo ogni orpello inutile e registrando tutto in analogico (che Dio lo benedica). Ecco perché questo album è di gran lunga il migliore della produzione ryaniana, giocato sulla sospensione dei suoni, su una vocalità che evoca James Taylor e Neil Young, Eric Andersen e Jackson Browne (in “Invisible Riverside”) , su atmosfere malinconiche, su pause e silenzi, su visioni di landscapes of America, quando il sole saluta il giorno dietro l’orizzonte e allunga le ombre. L’organo di Belmont Tench, tastierista degli Heartbreakers di Tom Petty, e il piano di Norah Jones contrappuntano con delicatezza uno degli album più belli dell’anno.

(M. I.)